江戸木版画 浮世絵復刻版画展「歌麿と写楽」開催レポート

江戸の粋、再び。浮世絵版画の世界にふれた2週間

2025年9月13日(土)〜28日(日)、秋山孝ポスター美術館 長岡(APM)にて「江戸木版画 浮世絵復刻版画展『歌麿と写楽』」を開催しました。

会期中は多くの方にご来場いただき、関連イベントにもたくさんのご参加をいただきました。

江戸時代の出版文化と浮世絵の美を、「見る・学ぶ・触れる」3つの体験で味わう2週間となりました。

開催のきっかけ ― atelier m//Woodblock print studio が企画

本展は、秋山孝ポスター美術館 長岡(APM)からの依頼を受け、atelier m//Woodblock print studio が企画しました。長年にわたり木版画制作を通じて、江戸木版技術の魅力を現代に発信し続ける、創作木版画家のたかだみつみさんが中心となり、構想が始まりました。

摂田屋地域は、江戸時代には上野寛永寺の領地に組み込まれていたこともあり、江戸とのゆかりが深いまちです。古くから続くお店も多く、土地そのものが「江戸文化の香り」を今に伝えています。

これまでこの地域では、2022年の「北斎展」、2024年の「歌川広重《名所江戸百景》選」と、2回の浮世絵復刻版画展を開催してきました。どちらも大変ご好評をいただき、「ぜひまた開催してほしい」という声に応える形で、第3弾となる今回の展示では、版元・蔦屋重三郎と絵師・歌麿、写楽のふたりに焦点を当てました。

現代の私たちをも魅了する浮世絵版画は、絵師の才能はもちろん、多色摺り木版という技術があったからこそ生まれたものです。当時の社会や政治の影響を受けながらも、その中で自由を模索した職人たちの知恵と情熱が息づいています。

そうした背景を知ることで、作品をより深く味わってほしい──その思いから、版木や道具の展示、講演会など、さまざまな角度から楽しめる企画を行いました。

atelier mとAPMは、どちらも長岡市宮内・摂田屋地区で活動しています。地域に根ざした2つの文化拠点が協働して発信することで、木版技術とデザイン文化を現代へとつなぐ意義深い展示となりました。

たかだみつみ

atelier m//Woodblock print studio

創作木版画家。長岡市摂田屋にアトリエを構え、創作活動を行う。

江戸木版の魅力に惹かれ、その世界をより多くの人に伝える活動を続けている。

ワークショップや展示を通して、木版画の楽しさを地域から発信している。

特別講演会「出版のプロデューサー・版元の仕事」

初日9月13日には、江戸木版画の老舗「高橋工房」六代目・高橋由貴子さんを迎え、“版元”という立場から見た江戸木版の世界について講演が行われました。

参加者は、実際に江戸時代の初摺りや版木を手に取りながら、紙の質感や色の鮮やかさ、摺りの精巧さに驚き、伝統技術の奥深さを体感しました。

特に歌麿の作品は、幕府の出版統制の中で、版元と絵師が知恵を絞りながら創意工夫で表現を追求していたことが伝わるものです。

参加者からは「背景を知ることで作品の見え方が変わった」という声も多く寄せられました。大河ドラマでも同時期の時代が描かれていたことから、話題が広がる講演となりました。

APMの夜「粋と風刺とユーモアと ─ “べらぼう”に見る江戸出版文化と遊びの精神」

9月14日の夜、美術館でお酒を片手に文化を楽しむ恒例企画「APMの夜」を開催しました。講師に吉乃川株式会社の横本昌之さんを迎え、蔦屋重三郎・歌麿・写楽を取り巻く当時の政治的背景から、それに影響を受けた怒涛の江戸出版文化を、粋とユーモアの視点から紐解きました。

日本酒とスイーツを味わいながら耳を傾ける参加者たちの姿も印象的で、「学び」と「遊び」が融合した長岡らしい夜のひとときとなりました。知を味わいながら江戸の文化を感じる特別な時間となりました。

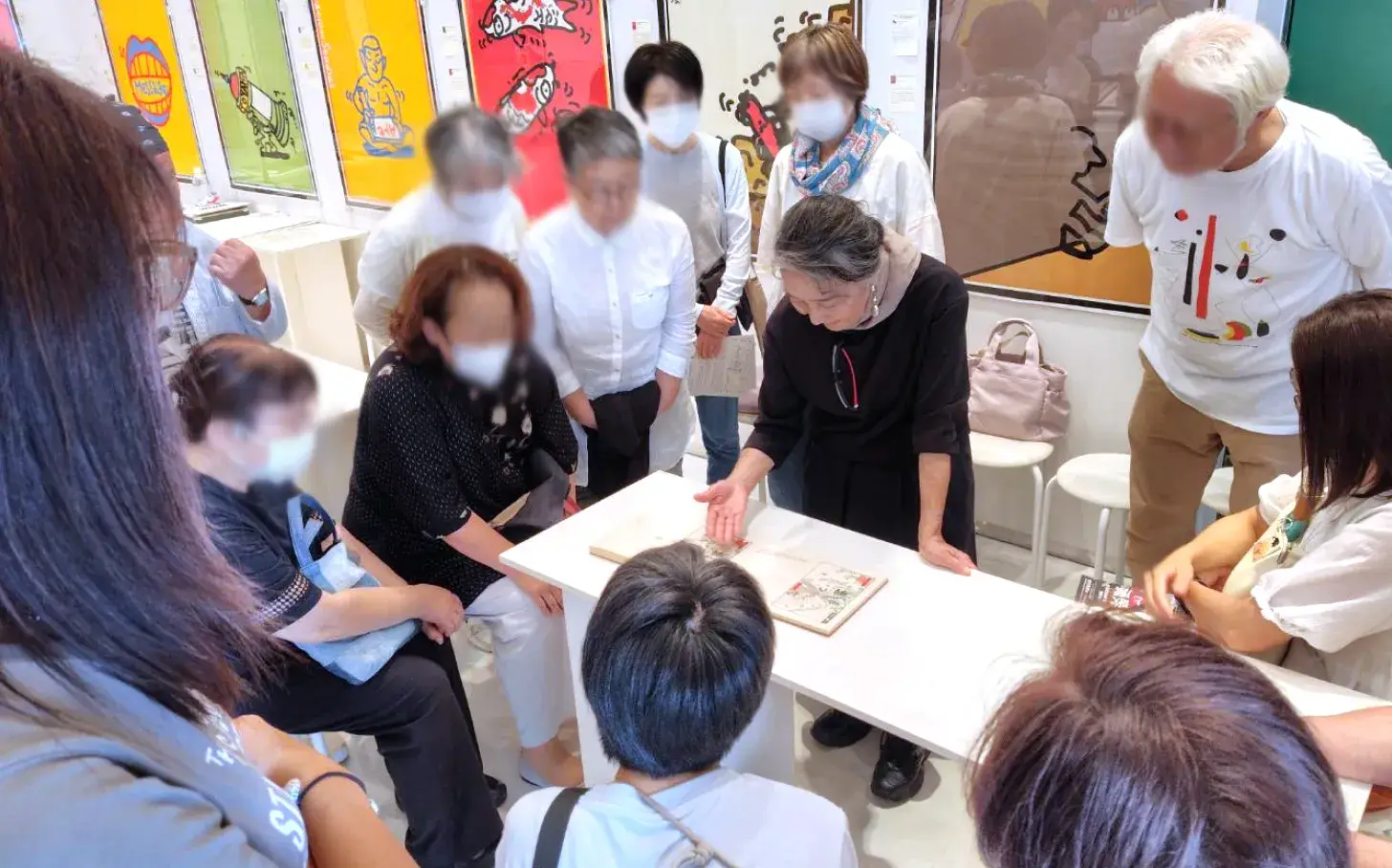

ワークショップ「江戸本を触って読んでみよう!」

9月20日には、江戸時代の貴重な本を手に取って学ぶワークショップを開催しました。講師の横山浩一さんが持参した江戸時代の本の中には、最も古いもので約300年前のものもあり、参加者からは感嘆の声があがりました。江戸の紙の質感や墨の香り、筆の線が伝える温度感──まるで時を越えて本と対話するような体験でした。

本の間には銀杏の葉が栞のように挟まれていたり、落書きが残されていたりと、見知らぬ誰かの生活が感じられる瞬間もありました。歴史がぐっと近づいたように感じられた時間です。

また、この日の参加者は大人だけだったこともあり、通常は公開されない春画も特別に披露されました。中には喜多川歌麿による筆もあり、知られざる文化の一面に触れる貴重な機会となりました。

ワークショップ「多色摺り木版画体験 ~まねき猫のぽちぶくろ~」

9月23日には、子どもから大人まで楽しめる多色摺り木版画体験を開催しました。展示で見た版木や道具を実際に使い、4色の版木を重ねてまねき猫を摺り、ぽちぶくろに仕立てます。

摺る力加減や絵の具の量、紙の違いで仕上がりが変わる奥深さに、参加者たちは夢中になりました。体験を通して、職人たちの繊細な技や工夫への理解が一層深まり、まさに“見る展示”から“一緒に作る展示”へと広がる時間となりました。

会期を終えて

「浮世絵は当時のメディアであり、現代のポスターと地続きにある」──

そんな視点をもって、秋山孝ポスター美術館 長岡(APM)ならではの“デザインと歴史”の交差点が生まれました。

江戸の人々が育んだ文化の豊かさと、職人たちの技が持つ普遍的な力を感じる展示となりました。

ご来場・ご参加くださった皆さま、本当にありがとうございました。

APMスタッフの声より

歌麿の作品は、幕府の出版統制を越えて表現の自由を模索した知恵の結晶でした。

来館された方々もその背景に強い関心を持たれていました。

atelier mさんとAPMが同じ地域で発信を続けていることに、大きな意味を感じます。

江戸本ワークショップでは、最初は誰も手を出せず静まり返った会場が、次第に笑顔に変わっていく様子が忘れられません。

文化に“触れる”という体験の力を改めて感じました。